片段

某次對話

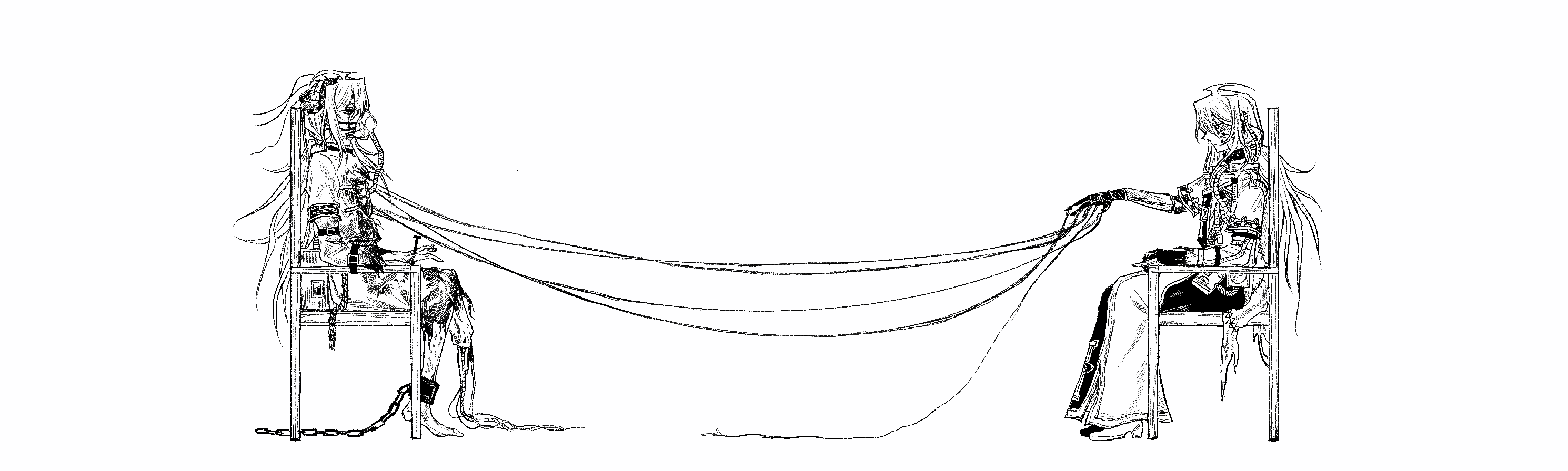

我躺在手術台上,大概是麻藥的幻覺,身旁拿著手術刀的是我自己。或者說像在夢裡不記得形象只有概念的附著,時至今日我仍不記得對方的相貌以及我自己的相貌。當然,我可以把我能操控的軀體分成不同部位:頭部、軀幹、四肢;繼續切割:眼部肌肉十字型附著在眼球上、嘴裡的三十二顆(25)牙齒、L1-L4、痙攣的胃、切開的腸道、延續的冗長的平鋪在冰冷的鋼鐵的手術台上的神經、抵達末端的小趾;如果要繼續追求極致,將我腦中八百六十億的森林編上號吧,閱讀每一次神經遞質的釋放和分解吧;但是它們拼不起來我——甚至不是格式塔意義上的失敗,只是「我」作為整體不存在罷了,所以我記不得我或者面前的我的臉都是情有可原的事情。這都是我在麻藥起效時捕捉到的飛速滑過的電訊號。

我下指令,切開頭部皮膚,分別往上下分開。麻藥並不會截斷皮肉被撕開從顱骨上分離的感受,消失的只是痛覺。然後骨鋸切開顱骨,鉗子修理洞口邊緣,剪刀切割開硬腦膜。感受,感受,感官,這時什麼都沒有了。怎麼知道有東西在腦內行進?偶爾我會說出音節或破碎的右腿嘗試抬起,我在測試(繪製)運動中樞的地圖。又或者我感受到左小臂遠端的手指被痛苦包圍,雖然實際上我知道它已經被切掉,喂給了我自己。現在我仍在使用「我」這一代詞,但我說我並不存在,這難道不是自(自?)相矛盾嗎?如果我還記得,我說的我是身體的圖景,那個能拼起來的完整機械臂玩偶。現在思考的我只是分裂的部位一同合作的結果。

重複的擊打聲,鈍器砸在柔軟物上打破連結的肌肉,液體和脂肪四濺。一聲又一聲,我的骨肉破碎的聲音從空氣裡傳達到我破損的耳膜時更多細碎的碾碎聲已經通過骨頭爬進了耳蝸抵達丘腦,而由於一邊耳道的損毀和疼痛,僅憑剩下還完好的右耳建構聲源的立體地圖已不可能。當然,我也不需要依賴它的情報。因為我清楚/清醒/清澈地感受到痛覺來源於左手臂末端,已經沒有指甲的指尖在錘子下被再度擊打,液體和脂肪飛到我的臉上,我被迫張開的口腔裡,順著食道而下。為什麼如此平靜地敘述這一切,為什麼沒有嘶吼或者瘋癲。已經有身體的部位替我做出了反應,痙攣顫抖抽搐,以及蜂擁而至的血液帶著暴露在外的心跳。雙眼被冰冷的工具撐開,不過現在已經被生理性淚水浸暖。聲音撕裂的空氣裡有鐵鏽以及拷問室特殊的腐敗氣味。每種感官都在盡職盡責地運行中,但也就僅僅如此了。

學習

註:本記述中所有的「我」僅為便利的代詞,並不代表其所形容的那個整體存在,直到⋯⋯

在某本書中我讀到:人格解體是從自己的身體、感情和思維中分離的症狀一種。患者感覺是生活的旁觀者,一個機器人,無法控制自己的言語或行爲,情緒和軀體的麻木,記憶斷裂,身邊的周圍環境不真實,好像身處夢中或霧裡。世界毫無生氣,缺乏顏色,仿若人造。

可是世界不就是人造的麼?我看著甲板上來來往往的船員,和周圍巨大的鋼鐵船身及設備沒有區別,行動的機械,靜止的機械。我看向身體,外來材質的管子與血肉和諧相處互相交錯,某些地方的肌肉和神經也替換成了鋼鋁和電路。診斷:分離的我自己、若在夢中⋯⋯我無法得出結論,因為我無法確定這個正在思考、體驗著的「我」存在,只有——

閃回,溫暖的液體包裹著軀體然後變冷發硬成殼,四肢像是被拆分爲皮膚脂肪和肌肉陳列在身下的平面上,明明離開了卻仍和它們感官相連。眼前昏暗,大部分視界被紅色和黑色覆蓋,閉不上眼睛,然後是強烈的電刺激的疼痛穿過身體。它生理性地痙攣起來,卻被限制在某種皮革或繩索的束縛裡。有液體從打開的嘴裡不住地掉落,喉嚨裡傳來的氣息掠過聲帶的嗚咽聲。

原來「我」的存在是這樣的——

醒來時我在臥室的床上,***告知我在突然癱倒在甲板上,左手拽着右手手腕,差點把義肢扯下來,幸好無人受傷,也無人願意再度提起。他指出我腦部的植入物不僅可以統合義肢的感官運動、在睡眠時調配腦區保持警覺,也可以延伸至更深處的邊緣的海馬體和末端杏仁核,通過刺激抑制類似的發作。當然,代價是遺忘更多,也許還有更加嚴重的所謂解離。此時的我確信我並不想失去已經啃噬儲存的記憶,而過去⋯⋯目前我還沒有察看它的需要或手段。缺乏過去可能是無法拼裝「我」的原因。

突然醒來,突然沉眠,這種記憶的缺失也是解離的症狀一種,只不過我的解離來源於不存在的我。當我閱讀屍體上沾著血的字條或是縫隙里塞著的瘋人手記時,我也是不存在的。我想,這是他們認為我還能大部分時間正常行動的原因。只有偶爾在戰鬥中,那些槍砲撞擊到金屬和實肉的聲音,讓我一再浸潤在溫暖的閃回裡——

有人在問問題,但腦海裡只有極其刺耳的、信號無處抵達的噪聲,左耳裸露在外,一定是受傷了,因為那裡有心跳的震動隨著血流過一次一次地逃逸到空氣裡,然後,有什麼從耳道伸了進去,刮蹭著柔軟的內臂,抵達更深處的某個結構。鼓膜,人聲越來越大了蓋過了噪聲,但依舊無法理解話語,頭被固定,無法躲開那冰冷的一刺——

他們告訴我失控了,一邊對著不存在的存在大喊,一邊嘗試扯下連接到左耳後的電線,它是給耳蝸的替代品供電的。但是我不記得。他們說我把敵人全都燒盡,只留下武器的殘骸和一灘灰燼,空氣裡盡是人燒焦的肉味和頭髮的硫味。沒有人聽懂我喊了什麼。在聽報告時,我只是機械地點頭說好。****看我的神情更古怪了,終於他開口說他在世上見過太多瘋人,和我發作時很像。但我沒有瘋,事實上,我正在和你普通地談話。是的,但我會擔心。表象相同並不代表成因一致。他沒有告訴我他看到的是因為審訊而非知識本身發瘋的人。

有時我想,到底是什麼在驅動我的外殼。是我生體的如***所說總有一天會腐爛的腦子,還是替換它的腦海裡的皮層植入物。我無法拆開自己的顱骨查看它,我只是知道它覆蓋在腦脊液裡,監聽、也許隱密地修改神經元的每一次激活。或者一場共謀,為的是造出我存在的幻覺。即便我不存在,我依舊能在文字之中運用「我」這個代詞。寫下這一切的是⋯⋯

通俗小說裡角色看著鏡中自己倒影落淚或擊碎鏡子,在周圍不只有鏡子,還有空洞的宇宙投在舷窗上。我看過去,看到正在看我身體的我。他們說我差點把自己掐死。沒有人可以把自己掐死,在腦死亡之前人會失去意識然後自動放開雙手,我說。

想象

想像我的感官。想像我的眼睛所見之世界,鋼鐵,塑料,化合物,鏡面,皮膚,脂肪,肌肉,韌帶,髮絲,血液,化膿,創面,灼燒止血痕跡,殺菌液體,紅色,白骨,枯萎的葉子,您的型態,您的眼睛,我的眼睛,鏡中的我/您。無需兩面鏡子就可達成的視覺錯位/遊戲,我看著鏡中的我,一邊充血血管明顯的肉體的眼睛,另一邊鑲嵌進眼眶仿生的不會被免疫系統識別/排異的眼睛(植入時附帶的淋巴治療,我的原生細胞不會識別那帶著鐵味的眼球,它在打磨好的眶骨裡上下左右滑動)。請問。兩邊眼球的信息抵達的時間是否相同,我能預測兩邊眼球微妙的移動嗎?它為了我的安全,在睡眠時依舊睜著觀察世界 ,並不需要我和我的夢境。正在看著這個我的我在哪裡呢?在額頭後面再跨越幾個腦區和替代感統中樞的視覺區嗎?或者是純粹血流同步的共鳴或錯位共鳴。將我移植而出吧,如果這只是運行必要的附加產物,如果這只是語法的規則,如果這只是敘事需要的重力中心,沒有我這篇文字/這個模型/這全部的世界的一切將無法再運轉。您將永遠被開除在幾萬年前進行核磁共振的資格。為了保證您的存活,我們提取了您的骨髓皮膚肌肉胃黏膜幹細胞,我們不期望它們會再分裂成為您。